杨苡(1919-2023)

着名翻译家、作家杨苡先生因病于2023年1月27日晚在南京逝世,享年103岁。

杨苡,原名杨静如,1919年出生于天津,先后就读于天津中西女校、西南联大外文系、国立中央大学外文系。曾任职南京国立编译馆翻译委员会、南京师范学院外语系。着有《青青者忆》(散文集)、《雪泥集》(巴金致杨苡书简,编注)、儿童文学《自己的事自己做》等,译有《呼啸山庄》《天真与经验之歌》及《兄妹译诗》(与杨宪益合集)等书。2019年获第七届南京文学艺术奖终身成就奖。

杨苡先生是五四运动的同龄人,她是自西南联大迈向广阔生活的进步学子,是将艾米莉•勃朗特的《WUTHERING HEIGHTS》译为《呼啸山庄》介绍给中国读者并使该译本成为经典的重要翻译家,也是兼及诗歌、散文、儿童文学创作的勤勉写作者。山河沦落时,杨苡先生不甘安守于家庭的庇护,怀着青春热血投身时代洪流与祖国同命运;家国康宁时,杨苡先生古稀之年以生花妙笔完成《天真与经验之歌》《我赤裸裸地来:罗丹传》等着作的翻译,依然满怀蓬勃意气。从《红楼梦》《儒林外史》到《红与黑》《呼啸山庄》,杨苡先生与兄长杨宪益、爱人赵瑞蕻共同推动中文与世界对话,使文学经典如种子般在不同文明的土壤里生根开花,成就了中国文学翻译事业的一个奇迹。

历经军阀混战、抗日战争、解放战争、新中国成立……杨苡先生的人生百年,正是中国栉风沐雨、沧桑巨变的百年。爱国、进步、对真理和正义的追求,血液般融入杨苡先生的人生选择。她明亮的人格让世人看见:被文学生活、文学事业、文学追求所浸润的人生是如何饱满与光洁。

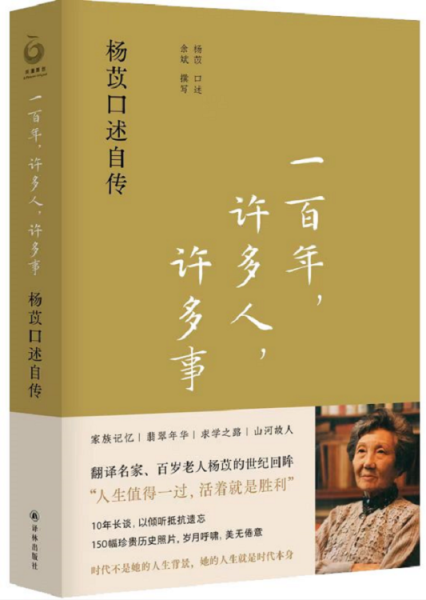

今天,我们节选杨苡先生口述、南京大学教授余斌撰写的《一百年,许多人,许多事》中的文章,致敬她的百年人生。

杨苡(1919~2023)

给巴金写信

17岁杨苡在“美丽照相馆“拍摄

我是十七岁时开始和巴金通信的。之前我看了许多巴金的书,《家》《雾》《雨》《电》,不光是小说,他编译的《无政府主义与实际问题》《蒲鲁东的人生哲学》我也看。新文学作家中,我哥喜欢胡适,我姐崇拜冰心,我最崇拜的是巴金。

冰心在燕京教书,我姐是真的崇拜。她的毕业典礼,带我去参加的。在燕京的礼堂,学生都在那儿了,就见司徒雷登戴着方帽子走过来,冰心和一些教师跟在后面,我姐站在外侧,靠过道,冰心就从她身边过去,她激动得很,大喊:“谢先生!”冰心连忙竖起手指在嘴前面,让她别响。

冰心作品里都在歌颂母爱,我是有点隔膜的,因为母亲对我一直很严厉。我爱读巴金,因为巴金《家》里写的,和我的家太相像了。

其实也不光是我,我在中西的好友当中,有好几个都迷上了巴金,读遍他几乎所有的作品,从中得到鼓舞和力量。巴金的小说对年轻人是特别有吸引力的。

可能好多年轻人都给巴金写过信。我是好多年以后,才知道差不多就在我开始给巴金写信的那段时间,同学刘嘉蓁也在给他写信。

一九八五年我和她通信时还说起这事,她在三八妇女节那天的来信里这样写:

“我清楚地记得,当时我卷进一二·九运动后,心头像一团火一样在燃烧,血管里流淌着的血要沸腾了,要爆炸了,一个十八岁的年轻人承受不了在燃烧的火,要爆炸的血管,她在寻求一个支持者,一个承受者,帮助她承受这火,这血。

巴金先生是这样做了,他理解、同情、支持我们当时那些极为幼稚可笑的想法和行动。我告诉他我们办墙报,搞营火晚会,划船到墙子河中央去放声歌唱,他完全能理解和同情我们。我的心得到了安抚。”

刘嘉蓁到延安之初还给巴金写过信,巴金称赞她路走对了。

当时我也是写信到巴金那里去寻求抚慰的。那段时间我特别苦闷。有好多因素,一是前面说的一二·九运动,再就是我哥去留学后,我觉得特别寂寞。

我哥对我特别好,我总是跟着他,什么事都听他的,像是一种依靠。有一次我上楼,仰头对空气喊了声“哥der”,堂弟杨纮武听到,就对母亲说,六姐是想哥哥了。

我一直叫我哥“哥der”,那是从一个玩笑来的:八叔家的四哥还有七叔家的五哥,加上我哥带我一起玩,他们和我哥都上新学书院,会英语,跟我说,喊我哥要说“dear哥”,我不会说dear,一说就说成“der”,他们当笑话,说,行,你就喊“哥der”,后来就一直这么叫。我总跟在我哥后面,到老了我姐还说,我和我哥是一拨的。

巴金是我崇拜的偶像。另一方面,对于我,他也像兄长一样,代替了我哥。就在一团苦闷中我开始写信。

收到巴金的第一封信时,我简直是狂喜,那几天恨不得拥抱遇到的每一个人,告诉他们:“我收到了巴金的亲笔信!”总想大笑,又怕是在做梦。事实上,信我是悄悄写的,收到信也不能公开,尤其更要瞒着母亲。

我在第一封信里写了对他作品的喜欢,还有对他的崇拜之情,以后慢慢地,什么对别人不说的话都对他说,什么事都问他的意见。

都是很长的信,我喜欢做梦,梦多,在信里向他描述我的每一个梦。我给朋友写信习惯写得很长,但给巴金的信特别长,以至于好多年后有次他在朋友面前开我的玩笑,说我有一封信长到写了十七页纸。

可能是第二封信,我就说到了对我的家的不满,重点是表示,我要做他笔下的觉慧。他回信表示不赞成,说我年纪太小,应该先把书念好,要有耐心。

那时候我不知道他和刘嘉蓁之间的通信,当然也不知道他称赞她去延安是“路走对了”,否则我大概要问,为什么赞同刘嘉蓁去走自己的路,却不赞同我像觉慧那样呢?可能他会说,你和她的情况不一样。

现在我想想,如果刘嘉蓁当时不是已经到了延安,他的回答也许又不一样。巴金总是爱护年轻人,为他们设想的。

我跟巴金通信,母亲并不反对。我开始瞒着她,后来还是忍不住说了。我给好莱坞明星瑙玛·希拉还有巴金写信,她都是知道的,他们回信,我告诉她,她嘴里不说,心里也是高兴的。她也有她的虚荣心嘛。

巴金的《家》她看过,知道他名气很大。对《家》怎么个看法她没说过,不过晚年她有次说我,你和你哥都不给我争气,就知道玩儿!你们怎么就写不出一本《家》呢?巴金能写,你们就不能写?

但是另一方面她挺传统,对巴金鼓励年轻人反叛家庭,以及我受巴金的影响一直有点耿耿于怀。也是晚年的时候,有次她对我说,你都是给巴金害的。这是说我后来的路,离家去读书,包括婚姻,都不是她的安排。

沈从文先生

沈先生很严肃地对我说话,好像也就那么一次,他说话总是细声细气的,对女生特别爱护。那次批评我时,我和他已经做了一段时间邻居,很熟了。

是郑颖荪领我认识沈先生的。我搬到青云街没几天,有天他下楼,撩开我自制的土布门帘,做手势要我出来,说,杨小姐,我带你去见个人。他带我去见的就是沈从文。

我是最怕见生人的,每见生人只知道鞠躬,而后就剩下低头站在一边绞手指。说是要见沈从文,我就更慌。早就听说过虽然沈从文当过兵,自幼看惯了杀头之类吓人的事,人却是个腼腆书生样,一点不是让人望而生畏的那种。可毕竟是生人,还那么有名。

沈先生的《边城》我在天津时就读过,但我更喜欢的是巴金。

我姐是沈从文的粉丝,也不光是他,“京派”作家里好多人的作品她都爱读,像周作人、冰心的书她都买的。《边城》我好像也是从她那里看的。

他们几个都到燕京大学做过讲座,周作人有次去,还是大公主包的车去接的。大公主没读过多少书,小学的水平,在燕京借读,接周作人那次她都抢在头里,陪着一起走,周一个老夫子的样子,她穿得漂漂亮亮在旁边一扭一扭的,可笑极了。后来照相,她就挨着周作人坐。对人介绍我姐,说是姨太太生的,把我姐那个气呀。

我第一次见到冰心是去观摩我姐的毕业典礼。典礼上安静极了,不像现在乱哄哄的,冰心走过来,我姐看到了,就嚷:“谢先生!”冰心见了竖起手指在嘴上,让她别出声。

我姐说,沈从文去的那一次最有意思,那次不是演讲,是座谈,大家围坐在一起,轮到沈先生讲了,他半天不开口,好不容易开口了,说:“我不会讲话。我害羞。”而后又不响了。我姐说,真是窘死了——不是他窘,是听的人坐在那里,心揪着,不知如何是好。名作家呀,怎么会是这样?!

在青云街是头次见到沈先生,真是容易害羞的样子。他笑眯眯的,一口湖南话很绵软,说话声音很轻,不害羞也是有点害羞的样子。问了我些话,大概知道我的情况后称赞、勉励了我一通:刚满十九岁的女孩子有勇气离开富有舒适的家,心甘情愿吃苦,好啊!生活是本大书,现在生活跟过去不同了,不习惯吧?想家吗?莫想!莫想!这是抗战的年月,到底是跟日本鬼子打仗了,以后上了大学要好好读书,年轻人不拼命学习终不成!……

他和颜悦色,轻声细语的,我还是紧张,只会傻傻地望着他,低声说了句:反正我要像觉慧!没头没脑,有点“文不对题”吧?也不知是对他说,还是对自己说。

怎样就算是“像觉慧”呢?其实我也没个谱。沈先生鼓励我埋头读书,我也没做到,成天看小说、唱歌、写长信,要不就是在麻布上绣我想出来的花样。我还买了把乐锯,亮闪闪的,没事就吱吱呀呀地拉,幻想着能在上面拉出托赛里的小夜曲。

作者:杨苡/口述 余斌/撰写 2023年1月 译林出版社

离开了家,一下子所有的管束都没了,我的兴奋还没结束,那情形有点像现在的年轻人结束了高考进大学,自由得不知怎么挥霍时间,就忙着兴奋了。

我和沈先生很快熟起来。他的客人多,因为知道我喜欢文学、喜欢写作,作家、诗人来访,他会让我也过去见见。

我的房间隔着院子与沈先生的屋子相望,从后窗可以看见他那儿。院里通常都是黑洞洞、静悄悄的,有个晚上,忽听到清脆的女声喊“从文”,就见到对面沈先生的身影立起来,拿着灯往下走,灯在楼梯上移动,人就像飘下来似的。

而后就听见沈先生大笑,原来是冰心从呈贡来看他。院子里立时欢声笑语,笑语未毕,他就朝我的窗户喊:杨小姐,下楼来见见冰心女士!我匆忙下楼去拜见,这是第二次见到,上一次是在我姐的毕业典礼上,但我根本不会寒暄,扯扯当时的情形什么的,只鞠了个躬,马上就溜掉了。

没过几天,又是个月夜,沈先生又大声叫我:杨小姐,下楼来见见徐芳!哈哈,你这个小女诗人快来看看大女诗人,好漂亮哩!徐芳是北大高才生,好像还是“校花”,不像冰心的清秀,像玫瑰的热烈。她哇啦哇啦滔滔不绝说个不停,沈先生只是微笑着听,我嘛,当然更没话了。之前没听说过徐芳,后来也没读过她的诗,因为沈先生,这一幕还记得。

四十七年后,沈先生大病初愈,口齿已不大清楚了,我和杜运燮去看他,他喜欢听我们“摆龙门阵”,在他那间明亮的书房里,我和杜运燮海阔天空地聊,他坐在一把半圆形的藤椅上笑眯眯地听。我说起当今女作家抽烟的不少,不是逢场作戏抽着玩,是真抽,他忽然笑眯眯一个字一个字地说:徐芳,也抽烟。

沈先生对我的不够用功当然是清楚的,有机会就劝诫我。没人比他更有资格这样教导学生了,他自己是很用功的,几乎每个晚上,我都看到他在糊纸的窗后伏案写作,直到深夜才站起身来举着灯走进卧室。

昆明那时用的都是煤油灯,昏黄微明——那个情景我印象太深刻了!有一天我懒散得很,懒得看,懒得写,早早吹熄了灯,躺在床上胡思乱想,盘算明天找谁去玩,到哪儿逛逛,吃焖鸡米线还是吃饵块……第二天一早沈先生上楼到外间来工作,笑着对我说,昨晚写了什么了?看了什么书?才十八九岁不要那样贪睡,要睡懒的哟!我羞得无地自容。

之前他就对我说过:要用功哩!我去睡觉,你方可休息。睡迟些怕什么?不要犯懒贪玩!像平时说话一样,他都是笑着说的,但其实都是认真的教诲,只是我总是做不到。

全部评论